Intro

本文记录了阅读论文《Dynamic Routing Between Capsules》以及naturomics的代码的理解与收获,若有错误欢迎指出(wjy.f@qq.com),转载请注明出处。

若想通过视频快速了解,可以看看下面两个链接,讲得比较生动易理解(不过还是推荐读论文):

Main

CapsNet

结构概述

论文仅仅是提出了一个可行的方案,目的是为了证明Capsule这个思想的可行性,目前还较为粗略,有很多改进空间。论文有两个比较突出的创新点:

- 采用 routing-by-agreement mechainsm 决定两层capsule之间的连接以及参数$c_{ij}$的更新方式

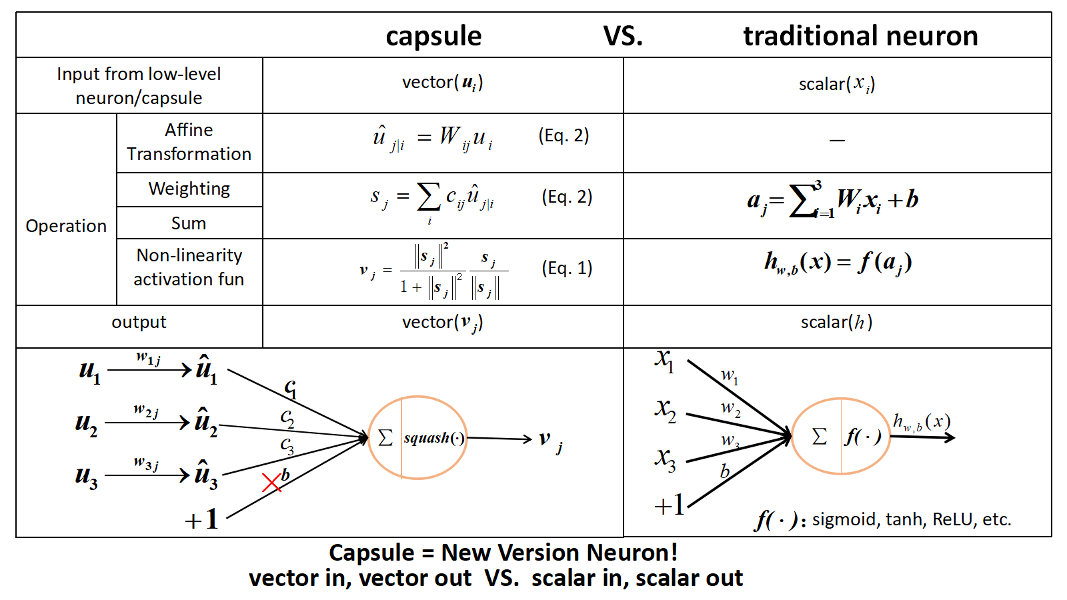

- 用向量输出替代标量输出

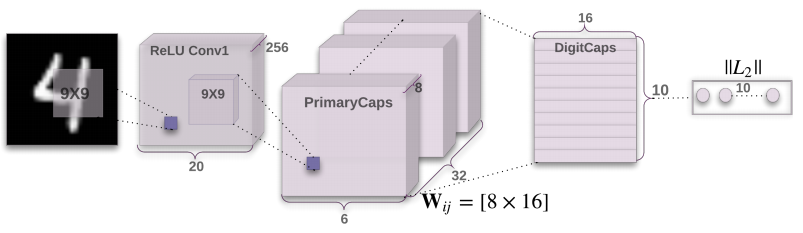

下图是论文中所采用的神经网络结构:

看完这幅图应该大概能理解CapsNet的结构。它先是对图像用了两次卷积得到PrimaryCaps,然后用Routing-By-Agreement Mechanism得到DigitCaps。最后,求DigitCaps中的10个向量的长度,比如说最长的是第4个向量,那么就意味着CapsNet识别出当前输入的图片是数字4。

看到这里,何为Capsule?在PrimaryCaps中,它指的是长度为8的向量,共6632个。而在DigitCaps中,它指的是16维的向量,共10个。所以Capsule其实对应着传统神经网络的scalar,只是一个scalar能够表征的信息太少了,所以将其扩展为向量,这样它就能够表示更多的信息。有人说,之所以提出这种想法是因为Hinton观察到人的大脑不是像神经网络一样严格分层,而是一簇簇神经元作为一个整体的。

CapsNet的结构是Image(input)->Conv1->PrimaryCaps->DigitCaps(output)->Reconstruction,下文也会按照这个顺序来讲解

在下文中,若 i 指 $layer_l$ 的某一个capsule ,那么 j 就是指 $layer_{l+1}$ 的某一个capsule。

image to ReLU Conv1 to PrimaryCaps

论文使用的是MNIST手写识别数据集,每张图片的大小都是28*28。

流程:

image(28 * 28)

images $\to$

Conv(num_outputs=256, kernel_size=9, stride=1, padding='VALID') + ReLU$\to$ Conv1(256*20*20)Conv1 $\to$

Conv(num_outputs=256, kernel_size=9, stride=2, padding="VALID") + ReLU$\to$ PrimaryCaps(256*6*6)

这里可能会有人奇怪,这里不过是用了256个filter产生256个feature map,图片为什么会画成(32*8*6*6)的形式,这是因为后面的路由算法是将一个长度为8的向量当做一个整体来计算的。

PrimaryCaps to DigitCaps & Dynamic Routing

- 下面讲解从PrimaryCaps $\to$ DigitCaps的计算过程,其中主要应用了Routing-By-Agreement Mechanism

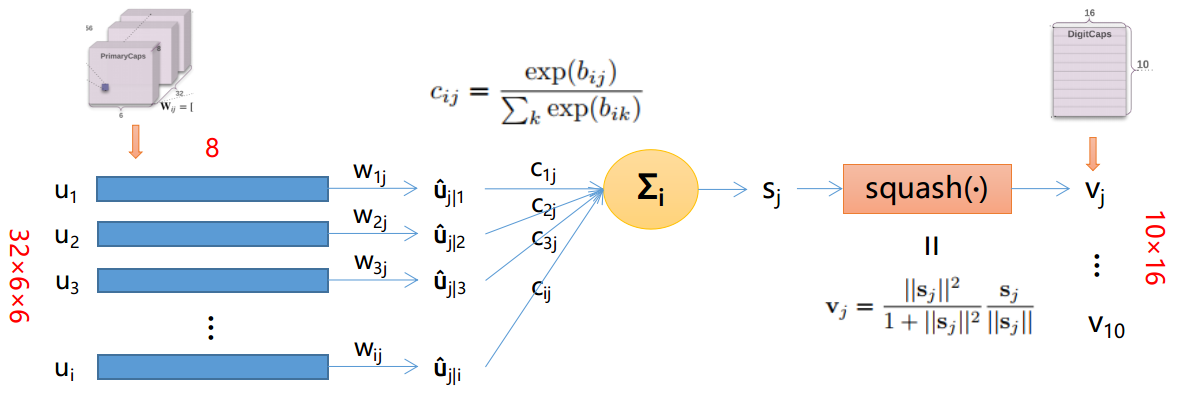

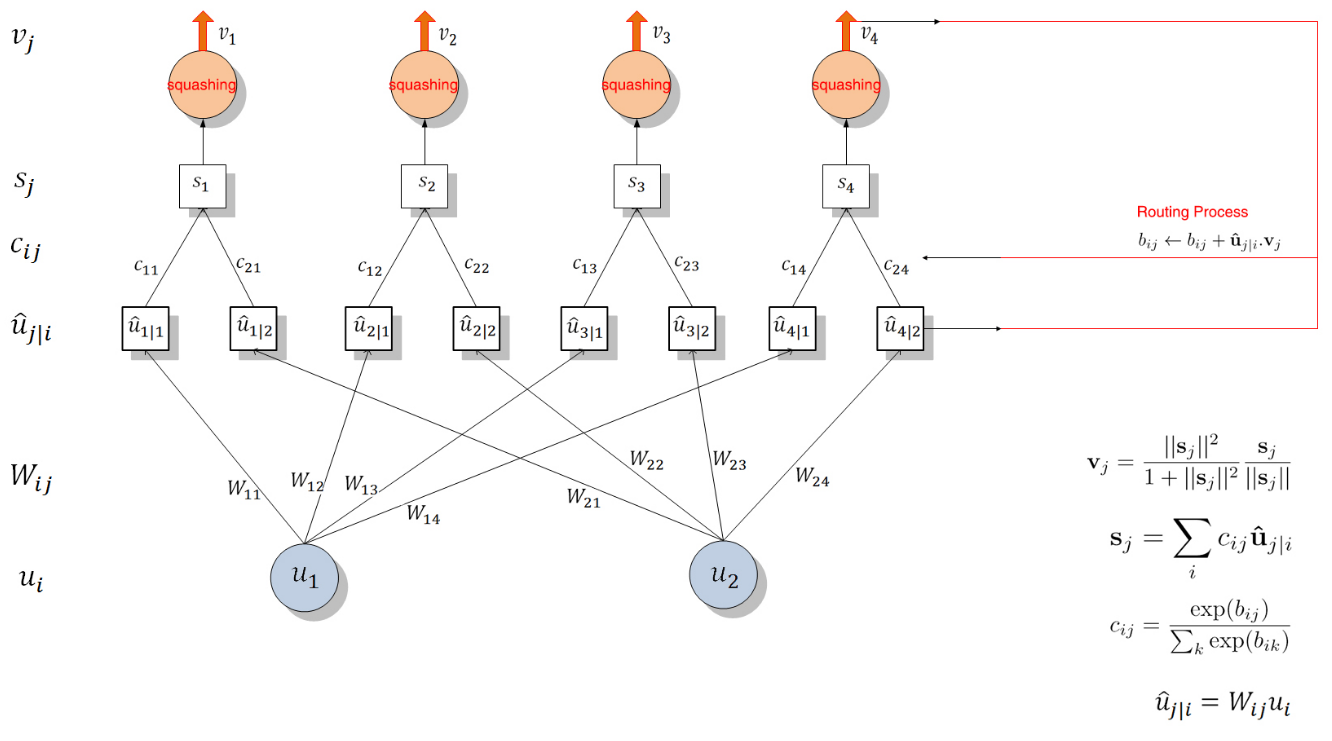

一张图表示他们之间的关系:

注意,图片中仅展示了一个$v_j,j\in(1,10)$的求解过程,其他$v_j$同理可得。

公式

- $u_i(i \in [6 × 6 × 32])$: 表示PrimaryCaps的某个8D的Capsule

- $\hat{u}_{j|i}$: 论文中称之为低一层的capsules的“prediction vectors”

- $b_{ij}$: 初始化为0,更新方法是 $b_{ij} \leftarrow b_{ij} + \hat{u}_{j|i} v_j$。 其中$a_{ij} = \hat{u}_{j|i} v_j$表示$capsule_j$(即$v_j$)跟$capsule_i$的prediction vector(即$\hat{u}_{j|i}$)的agreement(契合度)。值越大,表示两个向量的方向越相似,两个向量所表示的性质越相近。由 $c_{ij}$ 的公式知,$b_{ij}$ 的值越大(意味着两个向量的方向越相似),$c_{ij}$ 的值越大,$capsule_i$ 越倾向于将信息传送给 $capsule_j$ 。

- $c_{ij}$: 由动态路由算法更新的coupling coefficients,并且 $\sum{i} c\{ij} = 1$(此时$j$为某确定的常数)

- $s_j$: $capsule_j$ 的所有input之和。

- $squash()$: 非线性函数,保留了向量的方向,使长的向量越长,短的向量越短,并且长度都压缩在0-1之内

- $v_j$: 由dynamic routing计算出来的PrimaryCaps的output。在文章中就是指最后的输出DigitCaps,共有10个(因为有10个数字,即10类)Capsule。每个capsule有16维,每一维都代表着数字的某些属性(粗细、倾斜程度等等)。向量的长度代表了当前输入是类 $j$ 的概率。

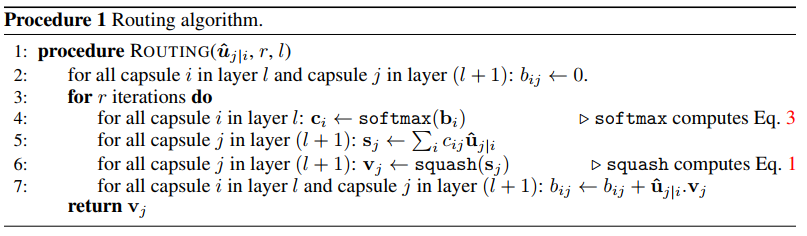

Dynamic Routing算法流程

整个过程如下所示(图片来自naturomics的ppt):

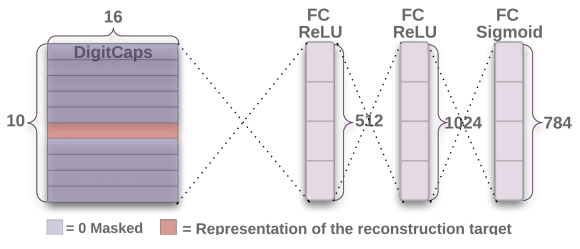

Reconstruction

CapsNet使用Reconstruction作为Regularization。其做法是将DigitCaps的十个输出向量$v_j$中长度最长的向量,经过3个FC层(结构如下图所示)重构出原来的图像,通过对比重构的图像和原图像的差异(pixel-wise),得到reconstruction loss。用来重构的这三个FC层一起称为Decoder。

Total loss

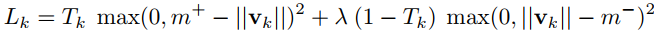

由于有多个类的存在,所以不能用cross entropy,论文中使用了SVM中常用的损失函数Margin loss来代替

Margin loss

- k: class k,$k\in[1, 10]$

- $m^+=0.9, m^-=0.1$ (自己设定)

$\lambda$ (比例系数,用来调整两者的比重):

The λ down-weighting of the loss for absent digit classes stops the initial learning from shrinking the lengths of the activity vectors of all the digit capsules. We use λ = 0.5.

如果输入的数字图像是class k,那么$T_k=1$

- | 示例 | 输入输出 | $|v_k|$ | $L_k$ |

| — | ——————————- | ——- | ——- |

| TT | 输入数字k 预测结果为数字k | 比较大 | 比较小 |

| TF | 输入数字k 预测结果非数字k | 比较小 | 比较大 |

| FT | 输入非数字k 预测结果为数字k | 比较大 | 比较大 |

| FF | 输入非数字k 预测结果非数字k | 比较小 | 比较小 | - 可以看出,在假阳性和假阴性的示例中,$L_k$的值比较大。

Reconstruction loss

计算原图像与重构的图像在对应的pixel位置上的值之差,求和得到Reconstruction loss

1 | 将原图像x(28, 28)reshape成orgin(784) |

即

最后:

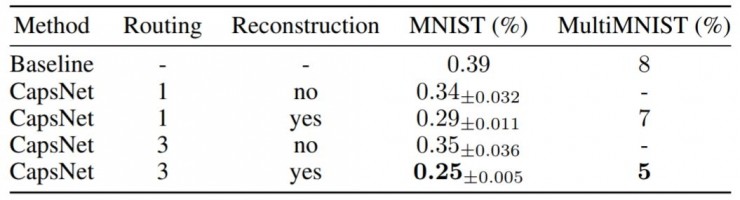

实验

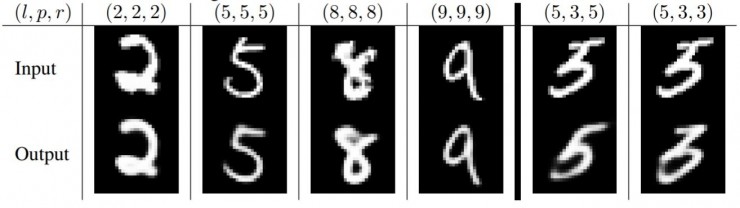

MNIST

l=label, p=prediction, r=reconstruction。下面最右的两列展示了模式是如何在5和3之间纠结的。而其它列表明了模型不仅保留了图片的细节并且平滑了噪声。

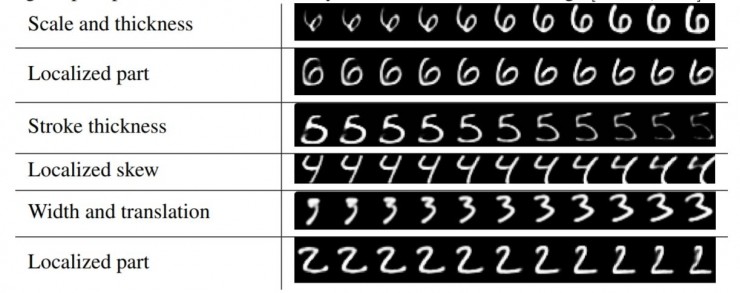

Dimension perturbations

改变DigitCaps中的capsule的16维中的一维,这个被改变的capsule所重构出来的图像也会有所变化(比如笔画变得更粗)。这表明了capsule学习到了entity,并且每一维都代表着entity的某个feature,具有很强的解释性。

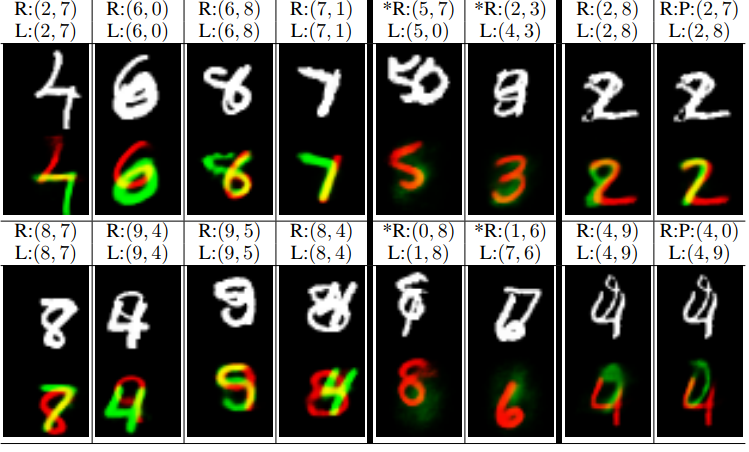

MultiMNIST

L指的是两个label,R指的是两个用于重构的图像。上面白色的是input image,下面红绿色重叠的是重构的图像。

如下图所示,实验把两个激活程度最高的capsule对应的数字作为识别结果,据此对识别到的图像元素进行了重构。对于左边中识别正确的样本(L指真实标签,R指激活程度最高的两个胶囊对应的标签),可以看到由于不同的capsule各自工作,在一个识别结果中用到的特征并不会影响到另一个识别结果,不受重叠的影响(或者说重叠部分的特征可以复用)。

另一方面,每个capsule还是需要足够多的周边信息支持,而不是一味地认为重叠部分的特征就需要复用。下图中间是选了一个高激活程度的capsule和一个低激活程度capsule的结果(* R表示其中一个数字既不是真实标签也不是识别结果,L仍然为真实标签)。可以看到,在(5,0)图中,关注“7”的capsule并没有找到足够多的“7”的特征,所以激活很弱;(1,8)图中也是因为没有“0”的支持特征,所以重叠的部分也没有在“0”的capsule中用第二次。

最右R:P:(2, 7)指的是预测结果是2,7,然后将代表2和7的capsule重构。

CapsNet与tradictional neuron的对比

(图片来自naturomics):

总结

为什么要用Routing-by-agreement?

传统的CNN里面,conv后面是max-pooling层,但是max-pooling只保留了唯一一个最活跃的特征,而Routing则有效得多。

Routing-by-agreement有以下几个好处:

- 由于上一层的capsule会逐渐倾向于将信息传到下一层与它相似的capsule,这样就能够给下一层capsule干净清晰的信号,减少噪声,从而更快地学习到entity

- 通过追溯当前被激活的capsule的信号传输路径,我们可以操控part-whole中的part,并且清楚知道哪一个part属于哪一个entity(比如说识别一个由三角形和长方形组成的房屋,在$layer l$可能有个capsule是检测三角形,有个capsule检测长方形,则在$layer l+1$有能够得到检测房屋的capsule。此为ppart-whole的关系)。

- 可以很容易地解析重叠的entity,比如重叠的数字识别。

the capsules in the first layer try to predict what the second layer capsules will output

代码阅读

由于代码基本上都是按照文章思路来写的,所以不重复讲,而是介绍主要的结构。

目录

1 | CapsNet-Tensorflow |

主要代码:

1 | class CapsNet(object): |